Una línea de reflexión para dos obras en Córdoba

Este artículo fue publicado originalmente en el Anuario 2025 de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria (AADAIH). Puedes ver la versión original haciendo clic aquí.

En nuestro mundo globalizado e hiperconectado, el diseño a menudo sugiere libertades infinitas, llevando a una sensación de "vale todo". Sin embargo, las problemáticas sociales actuales exigen sobriedad y responsabilidad. La arquitectura y la construcción, por ejemplo, contribuyen significativamente al consumo energético y a casi el 40% de las emisiones globales de carbono (GLOBALABC, 2020), lo que nos obliga a una profunda reflexión sobre nuestro rol.

Como arquitectos, la clave no es cómo generar energía, sino cómo reducir el consumo energético a través de nuestros procesos de diseño y construcción. De lo contrario, caemos en el "greenwashing", una apariencia de sostenibilidad que enmascara la falta de compromiso real. La verdadera solución reside en integrar principios de diseño sustentable desde la concepción, valorando el sentido común e indagando en las lecciones que la historia y la cultura disciplinar nos ofrecen como un rico acervo de conocimiento.

El aporte de la cultura arquitectónica

Las soluciones a menudo residen en prácticas históricas simples: galerías romanas, muros gruesos de Estancias Jesuíticas de Córdoba, o el análisis climático de Wladimiro Acosta en su sistema Helios (WLADIMIRO ACOSTA, 1976). Decisiones basadas en la experiencia y el sentido común permiten orientar, proteger del sol y generar ventilación cruzada en climas cálidos y húmedos. Estas intervenciones sensibles minimizan la necesidad de acondicionamiento térmico artificial, mejorando el confort y la calidad de vida.

Sin embargo, a menudo ignoramos principios básicos aprendidos. Construimos fachadas idénticas sin reflexión climática o edificios acristalados en climas cálidos, creando "invernaderos indeseables" en busca de una malentendida "categoría", reflejo de una desconexión entre teoría y práctica. El uso indiscriminado de materiales industrializados, percibidos como "high-tech", nos aleja de la economía de cercanía y del valor de los materiales y la mano de obra locales, elementos fundamentales para edificaciones sostenibles y arraigadas.

Afortunadamente, arquitectos como Lacaton & Vassal demuestran cómo pequeñas y sencillas intervenciones, como añadir galerías, pueden transformar construcciones obsoletas, generando "buffers térmicos" y mejorando la habitabilidad y el confort.

El arquitecto Francis Kéré (Pritzker), en Gando, Burkina Faso, reinterpretó la tradición local. Utilizó inteligentemente materiales, técnicas y mano de obra disponibles, involucrando a la comunidad. Sus proyectos, como una escuela primaria con cubierta doble de arcilla y zinc para ventilación, o una biblioteca con lucernarios de vasijas de barro tradicionales incrustadas en la losa para filtrar luz y aire, demuestran soluciones sencillas y sostenibles que se adaptan a las necesidades y posibilidades específicas de cada comunidad. (ARQUITECTURA VIVA, 2018)

Toda región posee sus propios exponentes: en Córdoba, Togo Díaz, inspirado en Rogelio Salmona y Eladio Dieste, dejó un vasto legado de edificios con una fuerte tradición ladrillera, empleando el ladrillo como material por excelencia de la tierra cordobesa.

HOSPITAL MUNICIPAL VILLA EL LIBERTADOR PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Presentamos el Hospital Municipal Villa el Libertador Príncipe de Asturias, un centro de mediana complejidad ubicado al sur de Córdoba, en un populoso barrio de 250.000 habitantes, mayormente inmigrantes trabajadores. Responde a la deficiente infraestructura de salud de un vasto sector pericentral.

Este hospital es de tipo sistémico, con áreas de internación, guardia, consultorios, laboratorio, servicio de imágenes, UTI y cirugía con tres quirófanos, abarcando unos 6200 m², y cuenta con circulaciones bien diferenciadas para el público, el personal médico y los proveedores.

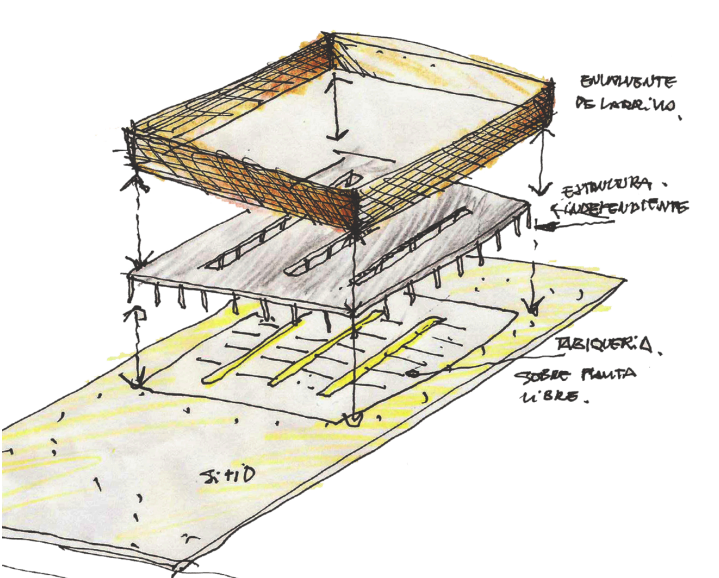

El proyecto se concibe como una simple “caja mono-material” de ladrillo visto que envuelve una estructura de hormigón armado, distribuyendo bajo ella los espacios médicos (SANTIAGO VIALE; IAN DUTARI; ALEJANDRO PAZ, 2014).

En sintonía con la horizontalidad barrial, se propone un edificio de una sola planta con doble altura en el sector público. Se emplaza en un terreno plano con acceso principal al norte, cuyo gran tamaño permite una calle de circulación restringida que circunda el edificio, separándolo del entorno. La obra se retira del frente, creando un amplio espacio público que jerarquiza la fachada principal y permite una visión completa del Hospital.

La elección del ladrillo no solo es práctica por su bajo mantenimiento en obra pública, sino que responde a una investigación constante sobre el material. Su uso es fruto de una búsqueda exhaustiva profesional y docente, donde hemos explorado sus posibilidades y conformado un banco de imágenes propio de usos constructivos.

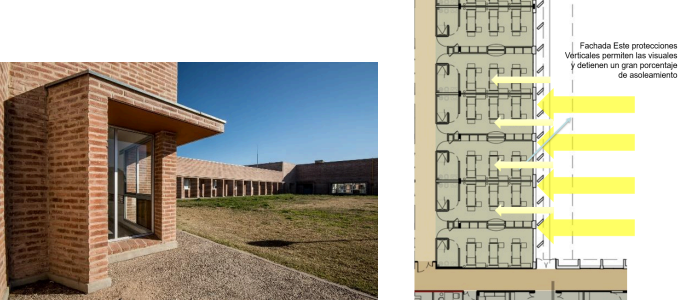

La fachada norte se presenta como un gran cribado de ladrillo "modificado de escala", funcionando como parasol de tres bandas horizontales.

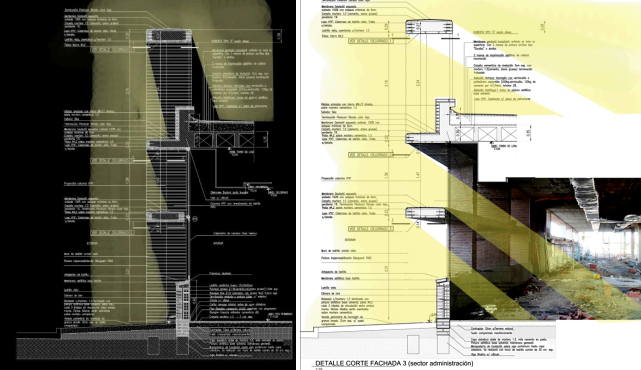

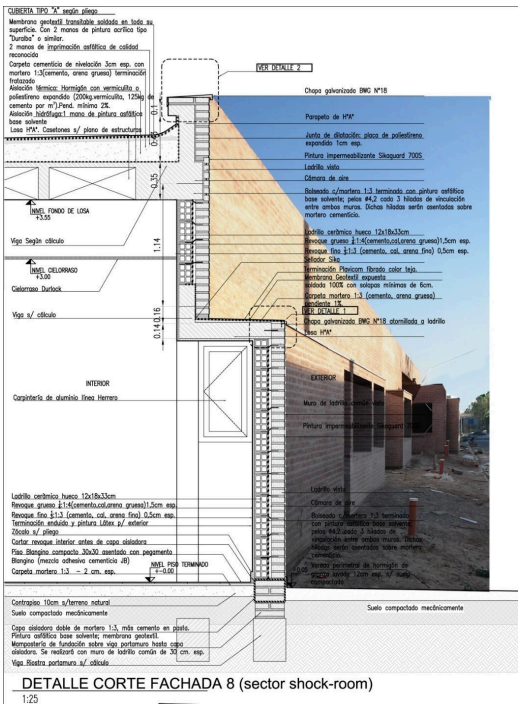

El sol del oeste es frenado por costillas verticales rítmicamente espaciadas. Su espesor no es aleatorio, sino que resulta de un análisis de asoleamiento: protege del sol de verano (vertical a 82°) y permite su entrada en invierno, generando luz natural ideal para la salud. Así, la envolvente es eficiente y genera un lenguaje arquitectónico que surge de la respuesta al clima y del diseño estético.

Se busca reinventar este material ancestral y encontrarle nuevas posibilidades para la arquitectura contemporánea. Esta búsqueda, compartida con arquitectos latinoamericanos como Solano Benítez, José Cubilla y Javier Corvalán, desmitifica la idea de que un edificio sanitario complejo requiera envolventes industrializadas. En nuestra latitud, la abundancia de artesanos ladrilleros locales (muchos del mismo barrio) permitió que la tecnología empleada utilizara mano de obra local, convirtiendo el proyecto en generador de empleo y motor económico.

El uso del ladrillo conecta el complejo con la tradición cordobesa y su gente, mejora las condiciones térmicas interiores y minimiza el mantenimiento, gracias a su excelente comportamiento ante los amplios saltos térmicos del clima local.

Cada fachada fue objeto de reflexión propia. La fachada norte, además de parasol, funciona como un gran espacio intermedio, emulando galerías romanas que atemperan y transicionan entre exterior e interior, generando identidad propia.

Al avanzar de la parte pública hacia internación, placas de ladrillo verticales hacia el este frenan parcialmente el sol horizontal de esta orientación, reduciendo su impacto en las salas. Su disposición diagonal permite las visuales de los pacientes hacia el exterior. Se vinculan por un alero horizontal que regula la escala institucional, haciéndola más doméstica, respetando el sistema constructivo general.

La fachada oeste se trata de manera similar a la este, aunque más cerrada, para evitar la alta incidencia solar y la acumulación de calor ambiente a lo largo del día.

Respecto al resto de las envolventes, se tomó aprendizaje de edificios históricos como el Colegio Monserrat (400 años), caracterizado por su frescura y calidez gracias a sus muros de mampostería de más de 1 metro de espesor. Para el hospital, estos muros se reinterpretan como muros dobles con cámaras de aire rellenas de poliestireno expandido, funcionando como una fachada ventilada por vía húmeda. Esto reduce el espesor, logrando el aislamiento térmico deseado.

Para seguir leyendo este artículo debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.

Para poder escribir un comentario debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.